コメント

この記事へのトラックバックはありません。

大和田駅西側の通りを南へ約300メートル行くと大和田公園通りとの交差点がある。

大和田公園通りを東に行けば、七里の大谷中通りにつながり岩槻に続く。

西へ行けば大宮方面。

この道は明治18年頃に作られた地図にあり、岩槻と大宮を結ぶ主要道路だったことが分かる。

東武野田線と大和田公園通りは、ほぼ並行していて、その間に畑が広がり、旧家が点々とする昔ながらの風景が見られる。

公園通りよりさらに古い道の痕跡が、旧名主宅の長屋門の前にあった。

公園通りを西へ行き、第二産業道路を渡る。

産業道路を70メートルほど北へ行くと派出所があり、その手前の細い道を左(西)に曲がる。

この道が旧道だろうか。

入ってすぐ右手に天王社があった。

奥に庚申塔があり、「いわつき一里半」などの文字が見られた。

隣は自治会館。

ここから西は分かりにくい。

大和田の台地の西端近くにたどり着く。

周辺は住宅地。

広い畑もある。

この辺りは戦国時代の武将、伊達房実が築いた大和田陣屋の跡地だ。

伊達は岩槻太田氏の家臣だった。

現在、遺構はなく案内板もない。

最後に標高18.6メートルの旧大宮市最高地点に立つ。

国土地理院が設置した三角点がある。(私有地にあるため公開はしていない。)

(第64回)

風信人の旅 大和田を歩く

歴史の道と大宮最高地点 プラス

七夕と児玉南柯の船下り

文人小玉南柯が七夕の船下りを行なったのは文化3(1806)年。南柯の日記に書かれている。

岩槻の七夕にふれた文献としては最も古いと考えられる。

7月7日(旧暦)は暑さ厳しく、8日に行った。

元荒川の今の新曲輪橋の辺りから水管橋の辺りまで、仲間とともに下った。

夕方、明月に感動し引き返す際に詠んだ歌が「夕月の かげにささする みなれ棹 天の川こぐ 船かとぞ思ふ」である。

夕月の光がゆらゆらと映える水に、みなれ棹(水になじんださお)をささせて船を進めさせる。

まるで天の川をこぐ船かと思われた、の意。

岩槻では南柯の「天の川こぐ船」をもとに和船を使った七夕の行事が行われている。

(第40回)

この記事へのトラックバックはありません。

2024-4-12

2024-4-12

2024-4-12

2024/4/12

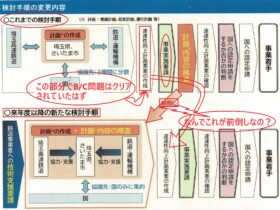

断念…地下鉄7号線の岩槻延伸、年度内は申請できず さいたま市議会

2024/4/12

正月襲った能登半島地震 食事が提供されない石川県

2024/4/12

おもしろ人物紹介 「失って分かる『当たり前』への感謝」

2024/4/12

「小さなお話」応募作品③ 「ミルクシンフォニー」 新井俊一

2024/4/12

新・「脳トレ」にチャレンジ!③

2024/4/12

断念…地下鉄7号線の岩槻延伸、年度内は申請できず さいたま市議会

2024/4/12

端午の節句

2024/4/12

手作り展開催

2024/4/12

健康づくり教室(女性限定)Copyright © WEB ら・みやび 岩槻 All rights reserved.

この記事へのコメントはありません。