コメント

この記事へのトラックバックはありません。

◎ 葛西神社と聖観音像道標

柴又から江戸川堤(つつみ)を上流に向って歩き、金町浄水場を過ぎ、水戸街道(国道六号線)を越えるとすぐに葛西神社の鎮守の森が土手沿いに見えます。

境内南東部に江戸川堤方向から旧道が通っていたとの案内表示がされています。

この道に面して江戸時代の古い鳥居(宝暦十三年(一七六三年))が建てられています。

また鳥居下には狛犬(宝永三年(一七六〇年))が配置されています。

聖観音像道標は寛保元年(一七四一年)頃に神社近くの慈恩寺みちに置かれていましたが、現在は旧鳥居近くに移されています。

道標にはいわつき慈恩寺みちと記載があるようですが、土に埋もれていて記述の内容はわかりません。

葛西神社近くに「岩月」という名前の和菓子屋さんがありました。

店の人の話では、この店の前が岩槻道だったので、先代が屋号を「岩月」として昭和二二年、和菓子屋を始めたそうです。

戦後間もない頃までは岩槻道が機能していたとおもわれます。

葛西神社(香取宮)は創建が平安時代末期 元歴元年(一一八四年)で下総の国香取神宮の分霊をお祀りしています。

葛西三十三郷(現在の行政区分の葛飾区と江戸川区 の全域、墨田区、江東区、足立区の一部地域)の総鎮守となっています。

この神社は江戸時代に広まった「葛西ばやし」発祥の地とされています。

私が子供の頃は江戸川、葛飾あたりは純農村地域で、お祭りがあると小岩の天祖神社でも、葛西ばやしの笛と太鼓、鉦(かね)まじりのお囃子(はやし)の音が聞こえていました。

この葛西三十三郷の領主の葛西三郎清重は源頼朝に仕えて、功名をあげて奥州総奉行となった人ですが、鎌倉時代の建久年間(一一九〇~一一九八年)にこの葛西郡を伊勢神宮に寄進して、葛西御厨(みくりや)(神社の供物を調達する土地)としました。

室町時代(応永五年)に入り、支配が、葛西氏から関東管領上杉氏へと移り、時代が過ぎて近代に至るまで、この葛西地域が食料庫として大切にされていたようです。

【榎本淳三郎】

この記事へのトラックバックはありません。

2024-4-12

2024-4-12

2024-4-12

2024/4/12

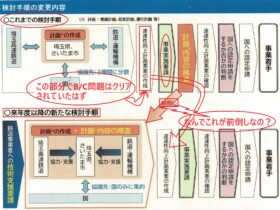

断念…地下鉄7号線の岩槻延伸、年度内は申請できず さいたま市議会

2024/4/12

正月襲った能登半島地震 食事が提供されない石川県

2024/4/12

おもしろ人物紹介 「失って分かる『当たり前』への感謝」

2024/4/12

「小さなお話」応募作品③ 「ミルクシンフォニー」 新井俊一

2024/4/12

新・「脳トレ」にチャレンジ!③

2024/4/12

断念…地下鉄7号線の岩槻延伸、年度内は申請できず さいたま市議会

2024/4/12

端午の節句

2024/4/12

手作り展開催

2024/4/12

健康づくり教室(女性限定)Copyright © WEB ら・みやび 岩槻 All rights reserved.

この記事へのコメントはありません。