コメント

この記事へのトラックバックはありません。

木型に紙を重ね貼り、乾いてから型を抜き取って作ったものが「張り子」であり、その一つに「ダルマ」があります。

「ダルマ」は禅宗の開祖「達磨大師」の坐禅姿を表したものといわれ、開運の縁起物として、各地で作られています。

岩槻区は、越谷、春日部と共に「ダルマ」の産地であり、この埼玉県東南部で作られているダルマは「武州ダルマ」と呼ばれています。

越谷がその始まりであったとされ、また生産の中心地であることから「越谷ダルマ」とも呼ばれています。

群馬県で生産されている「上州ダルマ」が男性的であるといわれるのに対し、「武州ダルマ」は、鼻筋がとおり、優しい表情をしているため、女性的といわれています。

ダルマの形は細長いものでしたが、「上州ダルマ」の影響を受けて、丸くなったようです。

岩槻区では、尾ヶ崎、末田、浮谷、村国などで作られていましたが、現在は二軒となり、機械化による大量生産に代わり、手貼りから真空成型になっています。

こうした「ダルマ」は、各地のダルマ市などで売られました。

岩槻区では、加倉の金比羅神社で毎年二月一〇日にダルマ市が開かれ、現在でも「ダルマ」は午前一〇時頃から午後二時頃まで売られています。

かつては多くのダルマ商が出て午前〇時から正午頃まで売られ、遠くから来る人も多く、にぎわっていたようです。

岩槻では、雛人形だけではなく「ダルマ」や「張り子人形」の製作が行われ、かつてはもう一つの人形文化があったことがわかります。

今では、少し姿を変えてきましたが、引き続き行われています。

この記事へのトラックバックはありません。

2024-4-12

2024-4-12

2024-4-12

2024/4/12

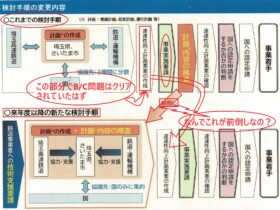

断念…地下鉄7号線の岩槻延伸、年度内は申請できず さいたま市議会

2024/4/12

正月襲った能登半島地震 食事が提供されない石川県

2024/4/12

おもしろ人物紹介 「失って分かる『当たり前』への感謝」

2024/4/12

「小さなお話」応募作品③ 「ミルクシンフォニー」 新井俊一

2024/4/12

新・「脳トレ」にチャレンジ!③

2024/4/12

断念…地下鉄7号線の岩槻延伸、年度内は申請できず さいたま市議会

2024/4/12

端午の節句

2024/4/12

手作り展開催

2024/4/12

健康づくり教室(女性限定)Copyright © WEB ら・みやび 岩槻 All rights reserved.

この記事へのコメントはありません。